كتب – رامز يوسف:

بين موجة الأوامر التنفيذية الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحذّر أحدها مما يسميه “رواية مشوهة عن العِرق تدفعها الأيديولوجية لا الحقيقة”.

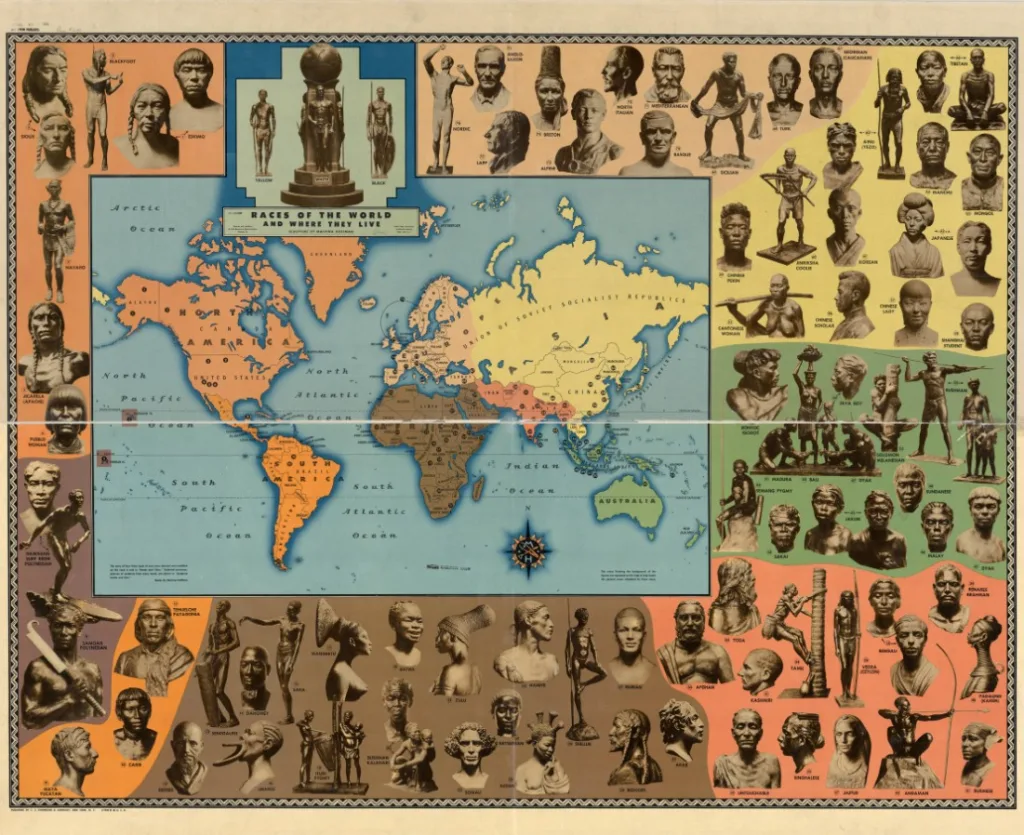

ويشير الأمر نفسه إلى معرض يُقام حاليًا في متحف سميثسونيان للفنون الأمريكية بعنوان “شكل القوة: قصص العرق والنحت الأمريكي” كمثال. يقدم المعرض منحوتات على مدى قرنين من الزمان تُظهر كيف أنتج الفن وأعاد إنتاج المواقف والأيديولوجيات العِرقية.

يدين الأمر التنفيذي المعرض بزعم أنه “يُروّج لفكرة أن العِرق ليس حقيقة بيولوجية بل بناء اجتماعي، مُصرّحًا بأن العِرق من صنع الإنسان”.”

يبدو أن الأمر التنفيذي يعترض على آراء كهذه: “على الرغم من أن جينات الشخص تؤثر على خصائصه الظاهرية، وأن العِرق الذي يُعرّف نفسه به قد يتأثر بمظهره الجسدي، إلا أن العرق نفسه بناء اجتماعي”. لكن هذه الكلمات ليست من متحف سميثسونيان؛ بل من الجمعية الأمريكية لعلم الوراثة البشرية.

يرفض العلماء فكرة أن العِرق حقيقة بيولوجية. ويؤكدون أن الادعاء بأن العرق “واقع بيولوجي” يتعارض مع المعرفة العلمية الحديثة.

العِرق موجود.. ولكن ما هو؟

في مطلع القرن العشرين، اعتقد العلماء أنه يمكن تقسيم البشر إلى أعراق مميزة بناءً على السمات الجسدية. ووفقًا لهذه الفكرة، يمكن للعالم تحديد الاختلافات الجسدية في مجموعات من الناس، وإذا انتقلت هذه الاختلافات إلى الأجيال اللاحقة، يكون العالم قد حدد “نوعًا” عرقيًا بشكل صحيح.

كانت نتائج هذه الطريقة “النمطية” فوضوية. في عام ١٨٧١، أدرج تشارلز داروين المُحبط قائمة بـ ١٣ عالمًا حددوا ما بين عرقين و٦٣ عرقًا، وهو خلط استمر على مدى العقود الستة التالية. كان عدد التصنيفات العرقية مساويًا تقريبًا لعدد المُصنِّفين العرقيين، إذ لم يتفق عالمان على أفضل الخصائص الجسدية للقياس، أو كيفية قياسها.

كانت إحدى المشكلات المُستعصية في التصنيفات العرقية هي أن الاختلافات في السمات الجسدية البشرية كانت ضئيلة، لذا واجه العلماء صعوبة في استخدامها للتمييز بين المجموعات. أشار الباحث الأمريكي الأفريقي الرائد، دبليو إي بي دو بوا، عام ١٩٠٦ إلى أنه “من المستحيل رسم خط لوني بين السود والأعراق الأخرى… ففي جميع الخصائص الجسدية، لا يمكن تمييز العرق الأسود بمفرده”.

في دراسة أنثروبولوجية عام ١٨٩٩، صنّف ويليام ريبلي الأشخاص باستخدام شكل الرأس، ونوع الشعر، ولون البشرة، والقامة. في عام ١٩٢٦، أدرج عالم الأنثروبولوجيا بجامعة هارفارد، إرنست هوتون، وهو أبرز علماء تصنيف الأعراق في العالم، ٢٤ سمة تشريحية، مثل “وجود أو غياب درنة خلف الحُقّان وحفرة أو درنة بلعومية” و”درجة انحناء عظمتي الكعبرة والزند”، مُقرًا بأن “هذه القائمة ليست شاملة بالطبع”.

كان كل هذا الالتباس عكس ما ينبغي أن يكون عليه العلم: فمع تطور الأدوات وزيادة دقة القياسات، ازداد موضوع الدراسة – العِرق – غموضًا.

عندما افتُتح معرض “أعراق البشرية” للنحاتة مالفينا هوفمان في متحف فيلد بشيكاغو عام ١٩٣٣، صوّر المعرض العِرق كواقع بيولوجي، على الرغم من صعوبة تعريفه. كتب عالم الأنثروبولوجيا الشهير عالميًا، السير آرثر كيث، مقدمة كتالوج المعرض.

رفض كيث اعتبار العلم أضمن طريقة لتمييز العرق؛ إذ إن المرء يعرف عرق الشخص لأن “نظرة واحدة تُبرز السمات العرقية بشكل أدق ما تستطيع مجموعة من علماء الأنثروبولوجيا المدربين”. جسّدت رؤية كيث تمامًا الرأي القائل بأن العِرق يجب أن يكون حقيقيًا، لأنه رآه من حوله، مع أن العلم لم يستطع أبدًا إثبات هذه الحقيقة.

لكن في الدراسة العلمية للعرق، كانت الأمور على وشك التغيير.

اللجوء إلى الثقافة لتفسير الاختلاف

بحلول عام ١٩٣٣، زاد صعود النازية من إلحاح الدراسة العلمية للعِرق. وكما كتب عالم الأنثروبولوجيا شيروود واشبورن عام ١٩٤٤: “إذا أردنا مناقشة المسائل العِرقية مع النازيين، فعلينا أن نكون على حق”.

في أواخر ثلاثينيات وأوائل أربعينيات القرن العشرين، ظهرت فكرتان علميتان جديدتان. أولاً، بدأ العلماء ينظرون إلى الثقافة بدلاً من علم الأحياء كعامل للاختلافات بين المجموعات البشرية. ثانياً، شكّل صعود علم الوراثة السكانية تحدياً للواقع البيولوجي للعرق.

في عام ١٩٤٣، كتب عالما الأنثروبولوجيا روث بنديكت وجين ويلتفيش عملاً قصيراً بعنوان “أعراق البشرية”. وجادلا بأن أوجه التشابه بين الناس أكبر بكثير من أوجه الاختلاف بينهم، وأن اختلافاتنا ترجع إلى الثقافة والتعلم، وليس إلى علم الأحياء. وبعد ذلك بوقت قصير، ساهم رسم كاريكاتوري متحرك في انتشار هذه الأفكار على نطاق أوسع.

جادل بنديكت وويلتفيش بأنه على الرغم من اختلاف البشر جسديًا، إلا أن هذه الاختلافات لا معنى لها، إذ إن جميع الأعراق قادرة على التعلم. وكتبا: “التقدم في الحضارة ليس حكرًا على عرق واحد أو عرق فرعي واحد.. صنع السود أدوات حديدية ونسجوا أقمشة فاخرة لملابسهم، بينما كان الأوروبيون ذوو البشرة الفاتحة يرتدون الجلود ولا يعرفون شيئًا عن الحديد”. كان التفسير الثقافي لاختلاف أنماط الحياة البشرية أقوى من الادعاءات المربكة بعرق بيولوجي بعيد المنال.

كان التوجه نحو الثقافة متسقًا مع تغير جذري في المعرفة البيولوجية.

أداة لفهم التطور

كان ثيودوسيوس دوبجانسكي عالم أحياء بارزًا في القرن العشرين. اهتم وغيره من علماء الأحياء بالتغيرات التطورية. لذا، كانت الأعراق، التي يُفترض أنها لم تتغير بمرور الوقت، عديمة الفائدة لفهم كيفية تطور الكائنات الحية.

كانت أداة جديدة، أطلق عليها العلماء اسم “المجموعة الجينية”، أكثر قيمة بكثير. رأى دوبجانسكي أن عالم الوراثة يحدد مجموعة سكانية بناءً على الجينات المشتركة بينها لدراسة التغير في الكائنات الحية. مع مرور الوقت، سيؤثر الانتقاء الطبيعي على كيفية تطور المجموعة السكانية. ولكن إذا لم تُسلِّط هذه المجموعة السكانية الضوء على الانتقاء الطبيعي، فعلى عالم الوراثة التخلي عنها والعمل على مجموعة سكانية جديدة قائمة على مجموعة مختلفة من الجينات المشتركة. النقطة المهمة هي أنه، مهما كان اختيار عالم الوراثة للمجموعة السكانية، فإنه يتغير بمرور الوقت. لا توجد مجموعة سكانية ثابتة ومستقرة، كما هو مُفترض أن تكون الأعراق البشرية.

شيروود واشبورن، الصديق المقرب لدوبزانسكي، نقل هذه الأفكار إلى علم الأنثروبولوجيا. أدرك أن الهدف من علم الوراثة ليس تصنيف الناس في مجموعات ثابتة، بل فهم عملية التطور البشري. قلب هذا التغيير كل ما علمه هوتون، أستاذه القديم.

في عام ١٩٥١، كتب واشبورن قائلاً: “لا سبيل لتبرير تقسيم مجموعة سكانية إلى سلسلة من الأنواع العرقية” لأن ذلك سيكون بلا جدوى. إن افتراض ثبات أي مجموعة يحول دون فهم التغيرات التطورية. فالمجموعة الجينية ليست “حقيقية”؛ بل هي من اختراع العلماء الذين استخدموها كعدسة لفهم التغير العضوي.

ويستخدم علماء الوراثة المجموعات الجينية “كأداة مهمة لاستنتاج التاريخ التطوري للإنسان الحديث” أو لأن لها “آثارًا جوهرية على فهم الأساس الجيني للأمراض”.

أي شخص يحاول دق مسمار سرعان ما يدرك أن الأدوات مفيدة للمهام التي صُممت من أجلها وغير مفيدة لأي شيء آخر. المجموعات الجينية هي أدوات لاستخدامات بيولوجية محددة، وليست لتصنيف الناس إلى مجموعات “حقيقية” حسب العِرق.

وجادل واشبورن بأن من أراد تصنيف الناس، يجب أن يُقدم “الأسباب المهمة لتقسيم جنسنا البشري بأكمله”.

يُظهر معرض سميثسونيان كيف كان النحت المُصنف على أساس عرقي “أداة للقمع والهيمنة، وأداة للتحرر والتمكين في آن واحد”. ويتفق العلم مع ادعائه بأن العرق اختراع بشري وليس واقعًا بيولوجيًا.

المصدر: The Conversation

اقرأ أيضا: